●絵 #001 利根川橋梁を渡る特急

●絵 #002 列車待避の風景

●絵 #003 緑野を行く〜1500系 特急車時代

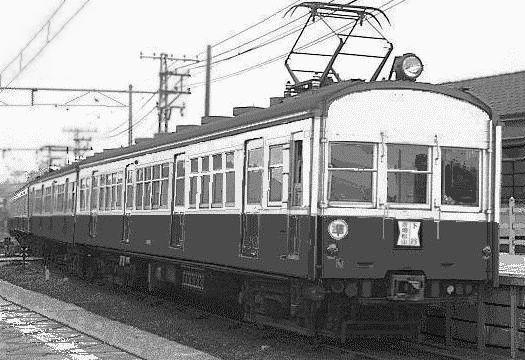

●絵 #004 往年の車両・準急下谷行き〜1630系 更新前

●絵 #005 快走3500系〜 各駅停車

●沿線描写(急行武州荒木行き乗車点描)

契約更新と新製品の売り込みのため武州荒木にある顧客先へ京埼で行くことにした。 ビジネスとはいえ、京埼電鉄に乗るのは1年ぶりで、たまには走行景色を堪能しようと 先頭車の車端部から走行風景でも見ながら行くことにした。 上野駅。JRの浅草口に直結する入り口から、地下への階段を下りるとコンコースである。 東京メトロ日比谷線からの連絡通路をとおると専用の改札口がある。都心へのアプローチの 解消目的のため、昭和35年、都心ターミナルが東日暮里から上野乗り入れが実現したが、当 時同時に進行していた日比谷線へ乗客を流すためなのか、開業当初から比較的日比谷線との 乗り換えがしやすいようになっている。ICカードを使って改札に入る。 バリアフリー化と更新工事で明るいコンコースになった。少し前にはパタパタと発車案内が ひっきりなしに代わっていたが、現在は液晶モニタに発車案内が表示されている。 平日の昼間にもかかわらず、ターミナル駅は乗降客が多く行き交う。 優等列車は1・2番線から発着する。快速と急行はペアを組み、10分おきに発着している。 ともに大宮までは停車駅が同じで、なるべく種別を簡素化し、先発の列車に乗客を流すように パターン化されている。 ホームにはすでに急行が到着している。特に座るわけでもないので、そのまま停車している 10両編成の急行武州荒木行きに乗り込み、発車を待つ。 大宮方面へ向かうビジネス客も多いためか立席も多い。 1番線から12:30の特急「ときがわ」都幾川行きが発車した。 定刻12:31分発。 列車が地下のホームから出ると、クロスポイントで転線。左へゆるくカーブをしながら、序々 に勾配を上がる。列車は地下区間なので、速度制限も多い。そして地上にでると、小さな踏切 があり、狭いホームの東日暮里だ。その後高架になるが、常磐線の高架をくぐる。峡田は、 下町風情の残る駅で、現在の高架は昭和7年に完成している。 最初の停車駅、町屋は高高架だ。京成、都電、千代田線と幾層にも路線が重なる。当初は急行 通過駅であったが、千代田線が開通した昭和44年を機に、急行停車駅に格上げされた。 町屋を出ると高架の高さは低くなり、荒川大門を通過すると、荒川鉄橋である。隅田川と荒 川を一度に渡りきる。鉄橋が切れると足立区内に入り、首都高速の下をくぐりながら左へ振る。 特急列車などが高速で運転されるので、カントはややきつめに設定されている。 カーブが切れたあたりで急行は速度を一気に105km/hまで上げる。扇を通過。足立区内は立体化 が完了し、芝川放水路を越えるあたりまでは線形がよく、見通しがよい。京埼江北からはかつて 貨物輸送線があったが、現在は形跡すらない。鹿浜は足立区内最乗降者数を誇る。付近の団地な どからの乗降が多い。川口市内に入り、路線は高架をくだる。鹿浜-東領家は複々線だが、これ は各駅停車の待避ロスを減らすために部分的な複々線になっている。東領家-領家は、高架をく だり、住宅街を突き抜ける。急行は速度を落とすわけでもないが、スピード感は非常に高い。 川口元郷に到着。長年岩槻街道の踏切付近は渋滞していたが、埼玉高速鉄道建設とセットで 立体化された。埼玉高速鉄道開業と同時にやはり急行停車駅に格上げされたが、乗り換えの定着 は今ひとつである。 ここから京埼川口に向けては変則的な複々線だが、上下2段の方向別複々線になる。 京埼川口着。 京成の青砥と同じタイプで、立体化が進む京王電鉄の調布はこれが地下になるイメージであろう。 沿線の主要駅である。JR京浜東北線とは、離れており、バスで10分程度である。 駅の周辺はJR川口より段落ちするが、それでも駅前はにぎやかである。 下車客が多いため、車内は空いたように思える。 埼玉高速鉄道が開業したことで川口線への乗り換え客は減少傾向にあるが、それでも根強く、反 対側の接続待ちの各駅停車に多くが乗り換えた。また鹿浜で各駅停車を追い抜いたので、途中駅 の利用者が降りたホームで整列をしていた。 発車をするとすぐに高架を下る。京埼西川口、青木町、南前川と通過する。 工場と住宅街を轟音とともに駆け抜ける。かつては地場産業である鋳物の貨物輸送のため、 本線に沿うようにうなぎの寝床のような細長い小さな荷扱場があったが、現在ではトラック輸送 にとって代わり、貨物輸送は昭和57年に完全消滅した。 芝下は、2面4線の待避設備を有する。そして一旦線路は右に振れ、緩やかな上りになる。伊刈を 抜けると再び左へカーブする。列車は北進し、住宅と空き地が目立つようになる。かつては林の なかをノンビリと単行車が走っていたが戦後、高度経済成長とともに、次第に宅地化されてきた。 カントが高い大谷口を高速に通過。ホームの雰囲気が京王の稲城に似ている。下には武蔵野線が 走るが、未だに駅が設置されない。設置されると、急行停車駅に格上げされる可能性がある。 しかし日中は閑散としているため、時間あたり6本の各駅停車のみである。カーブが切れると再 び勾配をくだり、中規模な検修設備のある広ヶ谷戸である。原山を通過すると、高架を上がり、 京埼浦和に停車する。駒場競技場は浦和レッズのホームグラウンドである。また千葉ロッテのフ ァームグランドである浦和球場も近い。県庁所在地のJR浦和駅とは離れている。バスターミナル を有する郊外型の主要駅で、京埼百貨店があり、京埼電鉄の本拠地でもある。各駅停車に連絡す るため、ここでも相当数が下車する。 ここから大宮までは地形に沿ってアップダウンを繰り返すが、皇山、上木崎、北袋町と通過する。 建物が増えてきたところで、速度を落として京埼大宮を通過する。さいたま新都心へは歩いて 近くである。線路はここで左に分岐するものがある。これはJRへと線路が続いている。 電車は速度を落とし、地下ホームへと進む。本線都幾川行きの電車が反対側のホームで発車を待 っている。昭和56年に地下ホームが完成し、ホームの幅が広く取られている。JRや東武野田線 との乗り換え客が多いため、乗客の6割近くが入れ替わる。 定刻12:51に大宮を発車し、折り返し線を過ぎたあたりから4線の複々線になる。徐々にスピー ドを上げ、地上、高架と一気に駈け上げる。左手にはJRの大宮工場、右手から東武野田線がカー ブを描き逸れていく。オーバークロスでJR宇都宮線を越し、新幹線の高架が近づいてくる。 大成は2面4線の方向別のホームである。内側は本線、都幾川方面の電車が発着する。 大成を通過すると、少ししてから内側の本線が高架を下っていく。代わりに新幹線を内側に挟み、 変則的な複線になる。外の風景は防音壁に阻まれてあまり見ることができないが、住宅の屋根が 割と線路のそばまできていることがわかる。線形のよい路線を加速し、加茂宮を高速で通過。 一見スラブ軌道であるようだが、騒音対策のために砕石が敷かれている。新幹線に追い越される。 高架をやや下ったところで、内側に副本線がある東宮原に停車をする。新幹線の高架橋脚の下に 京埼の副本線があり、珍しい構造である。ホームの幅はかなり広い。 東大宮を発車すると、列車は一気に加速していく。左側に防音壁があり無味でもあるが、高速感 が非常に強く感じる。吉野原、沼南と通過する。 丸山の少し前から東北新幹線と上越新幹線が分かれ始めるが、京埼も徐々に上りの線路と合流し 始める。防音壁もなくなり、田畑が目立つようになる。志久を通過するとふたたび住宅が増えて くる。伊奈中央に到着するとかなりの乗客が降りた。各駅停車と緩急接続をしている。 このあたりはマンションも増えてきたが、ニュータウン計画によって団地も多い地区でもある。 駅前には大型スーパーや映画館などができ、郊外型の駅である。多摩センターに雰囲気が近い 感じがする。 10両編成の電車はだいぶ空席が目立つようになった。駅間距離が長くなり始め、内宿、栢山沼を 通過すると徐々に高架を下り、菖蒲町に到着する。北口から役場までのバスが発着し、商店街が わずかに駅前にある。地平ホームの跨線橋がある急行停車駅である。 かつては蓮田からここまで路線が存在していたが、その跡が分からないくらい変貌している。 駅を発車すると、踏み切りがあり再び地平を走行する。東武伊勢崎線の加須と雰囲気が近いが、 関東平野の真っ只中を走行している感じが強くなる。 種足、下会下と通過する。風景は単調ではあるが、都心の雑踏とした雰囲気から程遠い。 島式ホームの武州川里に到着。東武東上線の若葉に雰囲気が似ている。 須戸を通過。路線そのものは古いため、地形のアップダウンは築堤や掘割でカバーされている。 そして終点の武州荒木に14:19に定刻どおり到着する。折り返しの急行は中線に到着する。 秩父鉄道はラッチ外乗り換えになっている。 ここから伊勢崎方面への各駅停車と連絡しているが、今日は仕事のためここから先はまた 後日乗りにいくことにする。