田舎の駅ジオラマ 製作過程(製作中)

田舎の駅ジオラマ 製作過程(製作中)

画像は写メなので、写りが良くないのはご容赦ください。

2008.08.15追記

夏のある日、総武流山電鉄のモハ105が模型化され、流山駅で低廉な価格で売っていました。

清算ついでに万券をくずすのに、ためしに一つ買いました。

何を思ったか、パンタグラフ、車輪の交換をすると、すごくかっこよくなったので、

これをただ飾っておくのはとてもつまらないと思い、ジオラマ化することにしました。

単行の電車が田舎の駅にノロノロ発着する様を表現しようと思いました。

そこで!歴史にIf!

もしも総武流山電鉄が昭和初期に野田方面に伸びていたら・・・

という設定、時季は1970年代前半、初秋ということで、

じわじわ近代化が進みつつある設定にしてみました。

補足:総武流山電鉄について

千葉県北部 常磐線の馬橋から流山までを結ぶ全線わずか5.7kmのミニ私鉄。

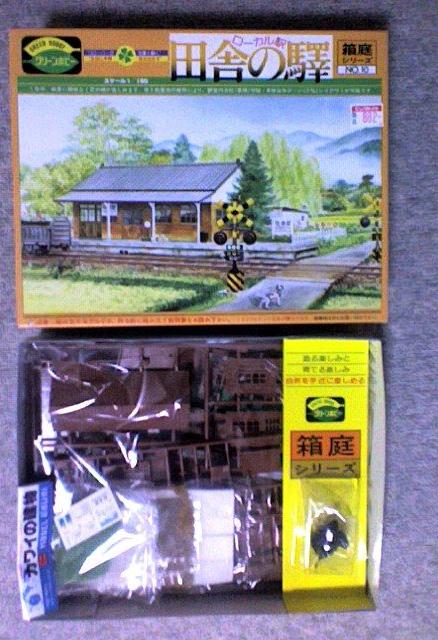

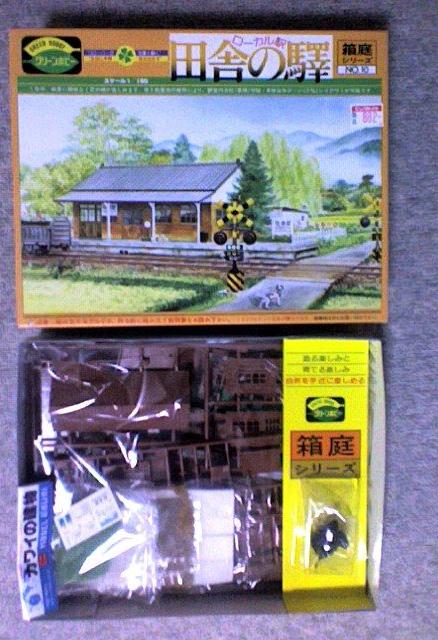

田舎の駅

国鉄時代の「標準型小驛舎」を模型にしたような駅舎ですが、

小私鉄に規模不相応な「ゴージャス感」があっても面白いかな、と思い、

全体的なレイアウトもよさそうです。

線路側は江戸川沿いの水田風景、駅舎側は小高い丘、というようにジワジワ

宅地化が進む情景です。

キットについて

河合商会の「田舎の駅」は昔から必ずプラモ屋にいくとある、スケールモデルです。

「おでんや」とか「城」と同類です。1/150サイズで、Nゲージにマッチします。

付属のクローバーの種を植えるスペースがあり、緑を楽しめるようになっています。

そのまま作っても十分に楽しめるのですが、マニュアルどおりの塗装をせず、

テーマである、小私鉄の雰囲気を出してみたいと思います。

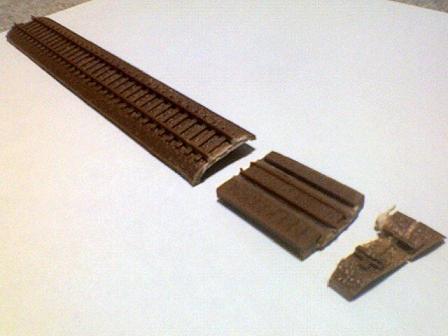

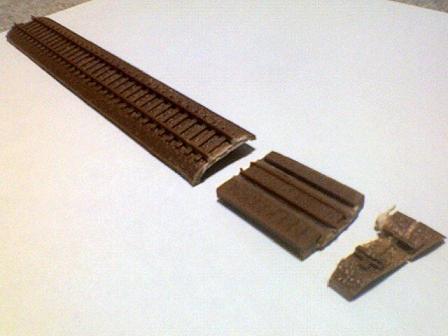

レールの分解

レール部分は切り離します。

付属のレールも塗り分けが大変そうなので、中古のKATO固定式レールにします。

踏み切り部分は生かしておきたいので、さらに踏み切り部分を分離します。

なんかボロボロになっていますが。。。

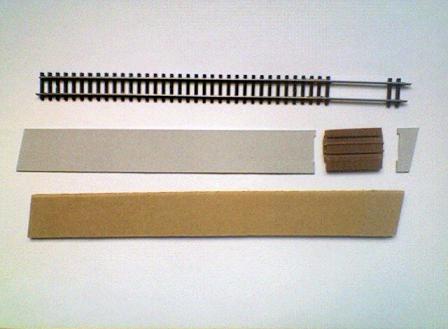

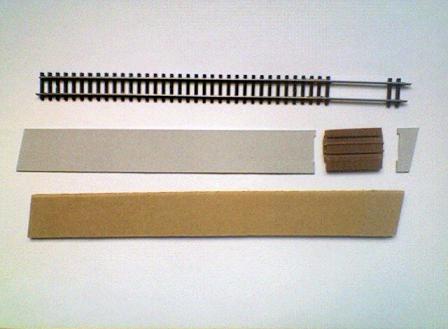

レール床部分

レール部分は段ボールを敷き、厚紙で微調整し、さらにレールを敷くことにしました。

レール本体は長さを削り、なおかつ踏み切り部分にレールがはまるように、枕木部分をカットしました。

踏み切り部分はそのままだと浅いので、ヤスリで丹念に削って深さを出します。

架線柱

市販の完成品では、Tomixの単線用架線柱がありますが国鉄タイプのものです。

規模不相応なので、小私鉄向けに改造します。

左が製品、右が改造品。

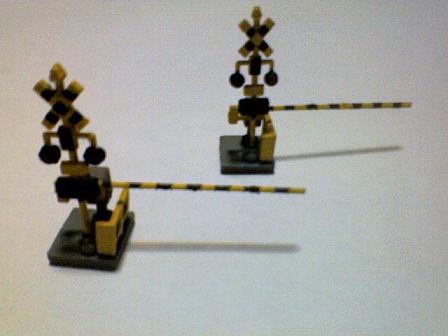

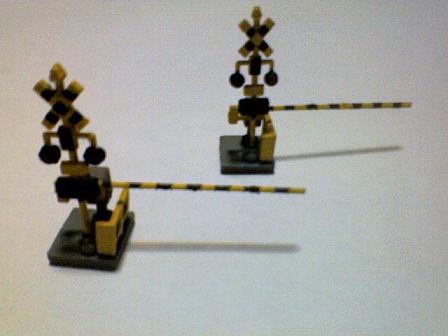

踏切

近代化がすすんで、通行量が徐々に増え、ついに遮断機もついた!という雰囲気です。

塗装が非常に手間ひまかかります。

樹木

樹木は安い400円のものにしました。

草

添付についてくるパウダーは緑が明るく、これ一色ではナチュラルな感じが出せそうにないので、

コースターフを購入、ブレンドして撒くと、非常にいい感じになりました。

荒地

最初は稲収穫間近の田んぼを表現するつもりでしたが、減反政策による休耕田(?)みたいな

意図に反する出来になりましたが、これはこれで、葦の茂った秋らしい風景の演出になったので、

よいかなと・・・。

道路

塗装だけではアスファルトの表現がとても難しく、ティッシュで演出するも、駅ホームとかぶって

しまい、特色がないので、シーナリーペーパーを買いました。テープが裏についているので、

張るだけで気軽に演出できます。

ウェザリングをしてやることで、よりそれらくしくなりました。

デカール類

面倒なので、ペイントブラシでざっと作成、レーザープリンターで出力したものを貼り付けてみました。

三輪野山(みわのやま)という駅なのです。(笑)

製作途中の写真①

線路を分解する前で、駅舎とホーム際の塗装が終わった状態で、

とりあえず仮組みした状態です

車両はきれいな状態ですが、ウェザリングもしていきます。

製作途中の写真②

①の逆アングルです

完成間近の写真(笑)

もうすぐ完成ですが、ここからが意外と長かったりして。駅の線路際から撮影してみました。

途中経過は写真を撮り忘れたので、写真は塗装もウェザリングも終えた状態です。

逆サイド。踏切あたりで接写です。

車両もがっちりウェザリングをして、パンタはPS13型を搭載してみました。

駅正面側の写真は、また日を改めて公開したいとおもいます。

今後の展開

人を配置したり、小物類を配置したり、駅前なのでもう少し看板類を追加しようと思います。

田舎の駅ジオラマ 製作過程(製作中)

田舎の駅ジオラマ 製作過程(製作中)