MTBのホイールを組む 製作過程

MTBのホイールを組む 製作過程

2009.05.05作成

画像は写メなので、写りが良くないのはご容赦ください。

※組み立て過程を概略的に示したもので、詳細な組み立て方法は他サイトやショップなどで

確認してください。

愛車のマウンテンバイクを買ったのが、92年の1月。

もう17年も乗っていることになっていますが、

フレーム以外はパーツを交換しつつ、防犯登録もしなおして、乗り続けているのです。

パーツ交換のとき、毎回難儀するのが、スポークの張替えです。

今回はダメージの激しい後輪のスポークを張り替えることにしました。

スポークを組むときに、ホイール組み立てキットのマニュアルを読んでいくのですが、いまいちよくわからなかったりする…。

というわけで備忘録を兼ね、画像付きで組み立ての製作過程を示してみます。

準備するもの

【パーツ】

【パーツ】

・スポーク

・ニップル

・リム(写真にはありませんが)

・ハブ(写真にはありませんが)

------------------------------

【工具類】

・ホイール組み立て台

・ニップルまわし

・マイナスドライバー

・ノギス(写真にはありませんが)

・メジャー

スポークの長さ計算

なにはともあれ、必要なスポークの長さを計算します。

当たり前の話ですが、スポークは"26インチ用"とかではなく、ミリ単位で売っています。

ショップとかで購入できますが、たいがいは注文することになるため、私はネット通販で購入しました。

で、注文する前に、どの長さが適合するのか。

ハブの大きさなども影響するため、事前にリムやハブの長さ・径などを測定して計算します。

この計算が結構面倒で、厄介だったりしますので、スクリプトで自動計算するようにしました。

スポーク、ニップルの材質はスチールやステンレスなどがありますが、今回はステンレスのものを使用することにしました。

リムのチェック

今回はリアのホイール作成ですので、左右の長さがことなる、おちょこ組みのスポークテンションになります。

組み立ての前に、若干チェックをしておきます。

↓チェックとしてはこんなところでしょうか。

・リムの変形がないかどうか。平坦なところ、テーブルの上などにおいたり、ガラス窓に押し当てりして、

変形がないかを確認します。平坦な場所に置く場合は、一端を指で押してみて、反対側が浮き上がら

ないか、5mm以上の浮き上がりであれば、歪んでいますので、使用は控えたほうがよさそうです。

リムの変形は癖として残ってしまうことがあり、振れの原因にもなります。

・リムの孔数を確認します。ハブとスポークの孔の数に問題がないかを確認します。

・リムのスポーク孔をウエスなどで拭いて、汚れを落としておきます。

<注意>ニップルのネジ切りはゆるくなりやすく、一度締めたら、緩めないようにしてください!

ハブのチェック

前輪用のハブの場合はどちらでもかまいませんが、後輪のハブの場合は、まずギア側を下にします。

このときのハブのフランジにあいている上下のフランジのスポーク孔は同じ垂線にあるわけではなく、

半ピッチずつずれているのを確認します。

スポークをハブに通します

ギア側を下にしてハブを立てて持ったら、まず上側(ギア側の逆)のフラン時の上面から1つおきにスポーク

を差し込んでいきます。

フランジのスポーク孔を通ったスポークは、下側(ギア側)の孔には通さず、自然に垂れ下げておきます。(↓下の写真)

スポークをリムの通します

①まずリムにあいているバルブ孔の左隣のスポーク孔に1本のスポークを通し、先端のネジ部分にニップルを

ねじ込んで(仮止め)リムから外れないようにしておきます。(↓下の写真)

② ①のスポークからみて左隣のスポークを、次は今差し込んだスポーク孔から、写真のように3つスポーク孔を

とばして、4つ目の孔に差し込みます。(↑上の写真)

これもまた、リムから外れないようにしておきます。

このようにして、9本のすべてのスポークをリムに通すと、スポークは放射状になります。

(↓下の写真)

反対側のスポークをハブに通します

次に、仮組みしたホイールをひっくり返して、反対側のスポークを組みます。

③ ①と同じようにフランジの上面から1つ孔おきにスポークを差し込み、ハブの縁に垂れ下げます。

(↓下の写真)

反対側のスポークをリムを通します

④ ②と同じようにスポークをリムに通して、ニップルで仮止めします。

このとき既に通してある反対側のハブから出たスポークのすぐ左隣りのスポーク孔に通していることを確認

しないといけません。これが隣り合っていないと、リムのスポーク孔が、ギア側→ギア側→逆側→逆側→ギア側→・・・

となってしまうためです。ギア側→逆側→ギア側→逆側→ギア側→・・・となるのが正解です。(↓下の写真)

18本ともすべて通した後にホイールを上から見ると、2本ずつのスポークがペアになりながら放射状に張ってある

ことがわかります。

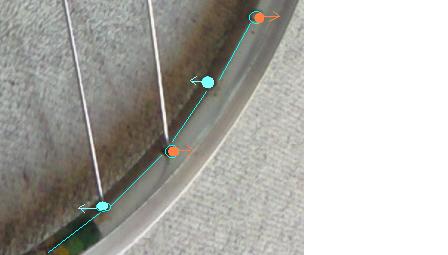

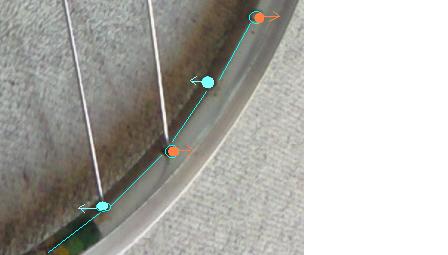

上側のハブフランジから出ているスポークが、左側に差し込んであり(↓下の写真で水色の●)

下側のハブフランジから出ているスポークが、右側に差し込んである(↓下の写真で橙色の●)

ハブをねじります。

⑤クロス組の準備のため、リムはそのままに、ハブだけを時計と逆方向にねじります。

スポークがねじられて風車状になりますが、この形が基本になります。

指で軽くニップルを締めるなどして、孔からニップルが出るようにします。

押し込んだりニップルを軽く締めたり、ハブをしっかりひねったりするなどして、

すべてのニップルがしっかり孔から頭を出すようにしないと、この後の作業でスポークが届かなくなります。

スポークをクロスに組みます(ギア側)

⑥さて、いよいよ作業も佳境にはいりました。

ハブのギア側が上になったままの状態で、上側のフランジに内面からスポークを差し込みます。いっぱいまで

引き上げた後、左側(④とは放射する向きが逆方向)へ倒していきます。

今差し込んだスポークの隣のスポーク孔を1つ目として、左へ5つ目の孔から出ているスポークの下をくぐり

そのスポークがとまっている2つ左の空いている孔にスポークを差し込み、ニップルで仮止めしておきます。

このときに、④で差し込んだときに仮止めしたニップルと、⑥のニップルが同じ分だけ出ているようにします。

ホイールを組むときに重要な均等な作業にならなくなるためで、後の振れ取り段階でやると、歪な力が加わり、

チューニングがしづらくなるからです。

9本通しおわったら、ハブを軽くゆすったり、ニップルがリム孔から抜けて内側に頭がでているかどうかを

確認しておきます。

スポークをクロスに組みます(ギアと逆側)

⑦次にホイールを反対側に返して、ギアと逆側のスポークも⑥と同じように組んでいきます。

ただし、⑦では引き上げたスポークは今度は右に倒していくのが違いです。

組みあがったら、ホイールの回転角に対して鈍角になる左右のスポークは外側に、鋭角になる左右のスポークは

内側になっていることを確認してください。

これでホイールの仮組みは完了です。

オチョコ組み(オフセット組み)

前輪(フロント)の場合は、左右のスポークを均等に

張ればよいのですが、後輪(リア)の場合は、ホイール

を縦断する中心線に対して左右均等な位置になく、

ギア側のフランジは中心に寄ったところにあります。

これを「オチョコ組み」(オフセット組みとも)といいます。

オチョコ組みをすることで、ホイールにかかる力(トルク)は、

ギア側に対してかかってきます。

ギア側のスポークのほうが反対側に比べて、より直角に

張られてしまうからです。

それゆえ、ギア側のスポークをしっかり正しく調整されて

いれば、振れが出にくいメンテナンスフリーなホイール

になります。

スポークを張っていく

ホイールを振れ取り台にセットし、振れ取り台の中心に沿って、まっすぐに取り付けられていることを

確認します。ひとまず、ニップルのねじ込み量を同じ分だけにし、ニップルが孔からでるように調整するなど

します。

リムをゆっくりと回転させながらスポークのニップルを少しずつまわし、振れている箇所を探します。

振れている側にテンションが強くかかっているので、逆側のニップルを締めることで振れがなくなっていきます。

MTBのホイールを組む 製作過程

MTBのホイールを組む 製作過程

【パーツ】

【パーツ】